Flash info : 91% des points d’observation des cours d’eau français affichent une contamination par les pesticides !

L’heure est à la réaction, non plus à l’urgence. C’est le Zéro-phyto. La loi impose depuis le 1er janvier 2017 l’abandon des pesticides. Les collectivités doivent basculer vers une gestion écologique de leurs espaces verts.

La France est le premier consommateur de pesticides en Europe, le quatrième au niveau mondial, derrière les États-Unis, le Brésil et le Japon. Une consommation massive. Ses conséquences sont chiffrées : 90 % des cours d’eau et plus de 60 % des nappes phréatiques contiennent des résidus de pesticides (des chiffres de 2010-2011, toujours d’actualité, hélas quinze ans plus tard). Face à cette menace environnementale et sanitaire, la loi a tranché.

La Loi Labbé, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, interdit l’usage des produits phytosanitaires chimiques pour l’entretien des espaces publics. Depuis 2022, cette interdiction s’étend aux propriétés privées et aux endroits fréquentés par le public, y compris les plateformes aéroportuaires. Les collectivités sont donc concernées au premier plan.

Le passage au « zéro phyto » n’est pas une option. C’est une contrainte légale et un enjeu de santé publique. Les gestionnaires d’espaces verts sont contraints de mettre en place des plans de gestion alternatifs. L’objectif est double : préserver la santé des agents, des citadins, mais aussi la santé environnementale et la qualité de l’eau.

La gestion différenciée : le levier opérationnel

Le modèle adopté pour répondre à cette obligation est la gestion différenciée (GD). Cette approche avait émergé dès les années 1970, d’abord pour rationaliser l’entretien. Aujourd’hui, elle est le fondement de la démarche sans pesticide. La GD est un ensemble de méthodes et solutions adaptées à chaque composante d’un espace vert. Le degré d’entretien varie en fonction de l’utilisation de la zone.

La philosophie est de maximiser l’efficacité des ressources humaines et budgétaires : « Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible ».

La GD permet de réallouer les moyens selon les priorités des zones. Les zones d’accueil, par exemple devant un bâtiment, nécessiteront un entretien très soigné, privilégiant l’esthétisme ornemental. Les zones périphériques, comme les boisements ou les prairies, seront gérées de manière plus « sauvage », avec une fauche annuelle ou des interventions minimales.

Cette différenciation est cruciale pour l’acceptation des changements visuels. Elle permet de créer une diversité d’ambiances paysagères, allant du jardin structuré aux espaces plus naturels. La Ville de Rennes, par exemple, utilise une codification en cinq codes pour formaliser les prescriptions d’aménagement et les objectifs de gestion différenciée.

Les enjeux factuels de la mutation

L’urgence d’abandonner les produits phytosanitaires est corroborée par des données sanitaires précises. Ces substances sont dangereuses pour la santé humaine, causant des dérèglements endocriniens, des cancers et des affections dermatologiques ou respiratoires. Elles sont également associées à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson.

Sur le plan environnemental, l’impact est direct. L’usage de désherbants sur des surfaces imperméables provoque un ruissellement qui pollue les eaux de surface et souterraines. Le passage au zéro phyto, en intégrant les enjeux de développement durable (écologie, économie, social), permet non seulement de protéger la santé, mais aussi d’augmenter le taux de végétalisation et de renforcer la Trame Verte et Bleue (TVB) urbaine.

Mise en œuvre : concevoir durablement

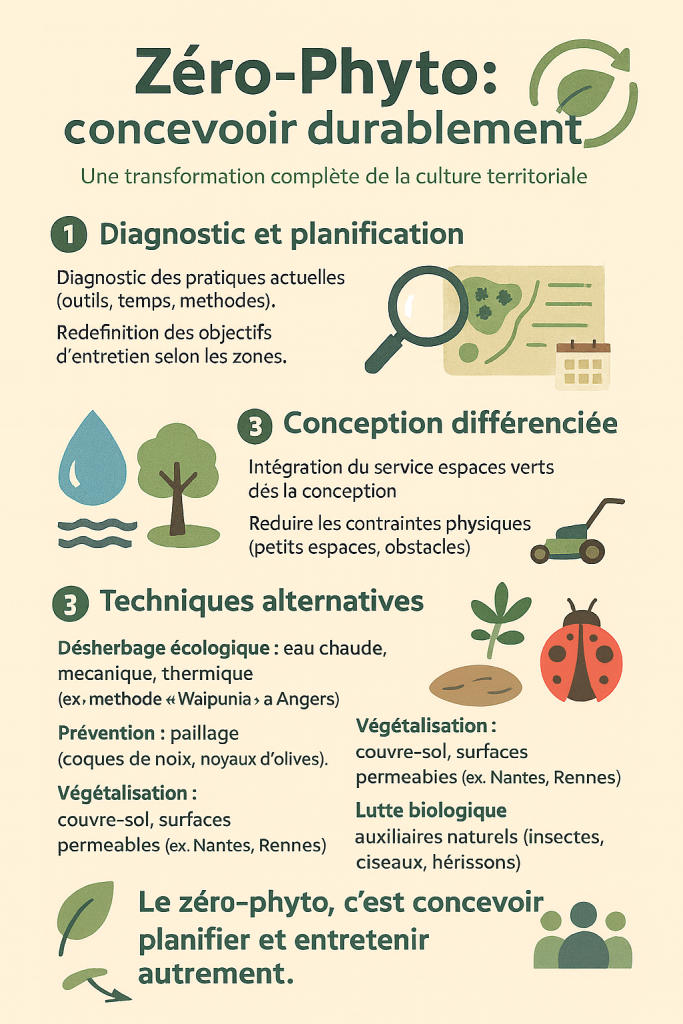

La transition zéro-phyto ne peut se résumer à la substitution d’un produit chimique par une technique alternative. Il s’agit d’une transformation complète de la culture territoriale.

Une méthodologie rigoureuse est nécessaire, articulée autour de trois axes : la gestion durable, la conception paysagère durable et la mobilisation des acteurs.

1. Diagnostic et planification: il faut d’abord réaliser un diagnostic des pratiques existantes, répertoriant les outils et le temps consacré à l’entretien. Ensuite, il est impératif de redéfinir les objectifs d’entretien de chaque zone.

2. Conception différenciée: l’aménagement des espaces publics doit être repensé en amont. Le service des espaces verts doit être intégré dès la définition du cahier des charges d’un projet. Le but est de limiter le besoin d’entretien futur. Cela implique de minimiser les contraintes physiques qui rendent l’entretien mécanique difficile, telles que les petits espaces enherbés ou les obstacles.

3. Techniques alternatives éprouvées: les herbicides sont remplacés par des méthodes écologiques et efficaces.

◦ Désherbage écologique : utilisation de l’eau chaude, désherbage mécanique, désherbage thermique. La ville d’Angers utilise la technique « Waipunia » : de l’eau chauffée à 95-96 °C, additionnée à une mousse naturelle à base de noix de coco (100 % biodégradable), pour détruire les cellules végétales.

◦ Prévention : le paillage des massifs, par des matériaux comme des coques de noix ou des noyaux d’olives, isole le sol de la lumière, empêchant la germination.

◦ Végétalisation : végétaliser les zones qui posaient problème (pieds d’arbres, allées) avec des plantes couvre-sol ou en enherbant les surfaces perméables contribue au désherbage préventif. Nantes et Rennes ont expérimenté l’installation de végétation herbacée sur des surfaces sablées.

◦ Lutte biologique : restaurer les équilibres biologiques en favorisant les auxiliaires (insectes, oiseaux, hérissons). Ces espèces régulent les populations d’indésirables (pucerons, chenilles). La ville d’Angers a mis en place le lâcher d’insectes.

Le facteur humain : formation et acceptation sociale

L’adhésion des usagers et des agents techniques est un critère essentiel pour la pérennité de la GD.

Le changement de pratiques a souvent été perçu, au départ, comme un « abandon » par les citoyens. Le paradoxe social entre la volonté de préserver l’environnement et le rejet de la flore spontanée en ville reste un frein culturel majeur. Les « mauvaises herbes » sont désormais appelées « adventices », mais le désherbage curatif reste fréquent dans le travail des jardiniers.

Un dispositif de communication et de sensibilisation doit être mis en place dès le début du projet. Il doit être répétitif.

La Ville de Belfort, engagée depuis 2012, a fondé sa démarche sur la communication et la concertation pour ne « surprendre ou choquer les citoyens ». Des actions de sensibilisation, des animations et des conférences sont nécessaires pour expliquer les enjeux et faire accepter les nouveaux paysages.

La formation des agents est aussi un maillon indispensable. Les agents doivent acquérir de nouvelles compétences en biologie végétale et en gestion durable. Les organismes comme le CNFPT proposent des modules pour accompagner cette transition. La Ville de Rochefort, après cinq années de réticence initiale de ses jardiniers (peur d’une ville « sale »), a vu ses agents techniques reconnaître les bénéfices du zéro-phyto pour leur santé et devenir des ambassadeurs de la démarche auprès des citoyens.

Défis dans les environnements spécifiques

L’application du zéro-phyto rencontre des défis particuliers dans certains milieux contraints.

• Les aéroports :

les aéroports gèrent de grandes surfaces, souvent proches de zones urbaines, offrant des habitats propices à la biodiversité (prairies permanentes). Le passage au zéro-phyto doit y concilier la gestion environnementale avec des impératifs d’exploitation très stricts (visibilité, risque aviaire, sûreté). La stratégie principale est le plan de gestion/fauche différenciée, réduisant les fréquences de coupe sur les prairies non prioritaires pour dégager des ressources en temps et en coûts. L’approche transversale est essentielle, liant le zéro-phyto aux stratégies carbone et sécurité.

• Les cimetières :

ces lieux reçoivent un public constant et exigent un entretien soigné. Ils présentent des problématiques d’accessibilité pour les matériels. Le dilemme a longtemps été entre le maintien de zones plantées, coûteux en entretien manuel, ou le bétonnage. Des aménagements paysagers spécifiques peuvent limiter le recours aux pesticides, par exemple en utilisant des sols perméables ou en végétalisant les inter-tombes avec des espèces couvre-sol.

Le changement de gestion et de conception de l’espace public va bien au-delà des pratiques techniques. Il engage l’ensemble des citoyens dans un projet collectif.

C’est une mutation qui s’appuie sur la biodiversité urbaine pour garantir un cadre de vie sain. Les données le confirment : la gestion différenciée, alliée à une conception durable et à une stratégie de communication, est la voie unique pour des espaces publics respectueux de l’environnement. Le résultat est une nouvelle identité urbaine, caractérisée par une présence végétale accrue et des interventions adaptées à la fonction de chaque site.