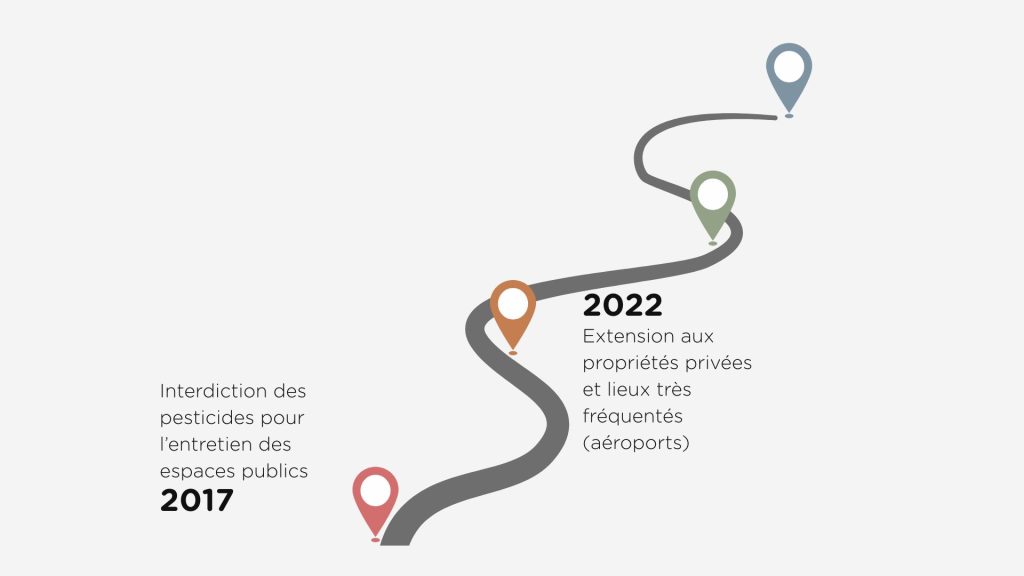

La législation a tranché. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Labbé en 2017, l’abandon des produits phytosanitaires chimiques est la norme pour la gestion des espaces verts publics. Cette interdiction s’est même étendue en 2022 à des propriétés privées et des lieux très fréquentés, y compris des plateformes aéroportuaires. Face à cette mutation, le gestionnaire ne cherche plus une simple alternative chimique, mais une nouvelle philosophie d’entretien, plus respectueuse de l’environnement et de la vie qui s’y développe.

Cette philosophie porte un nom précis : la Gestion Différenciée (GD). L’approche est pragmatique : adapter les méthodes et l’intensité de gestion en fonction de l’usage réel de l’espace vert. L’objectif chiffré est d’« entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible ». La GD est le levier opérationnel écologique qui permet de réallouer les moyens humains et financiers, contraints par les budgets. La réussite de la démarche repose entièrement sur la capacité à moduler les exigences selon le type de site (jardin, parc, allée de cimetière, etc.) tout en préservant la vie des écosystèmes locaux.

——————————————————————————–

1. La gestion différenciée : classification des espaces

L’application de la GD commence par une classification rigoureuse des espaces selon leur vocation, leur fréquentation et le niveau de tolérance à la flore spontanée. L’objectif est de créer une diversité d’ambiances paysagères tout en adoptant une approche durable. La ville de Rennes, pionnière, a affiné sa codification pour éviter de heurter les sensibilités des habitants, passant d’un parc très maîtrisé au jardin sauvage qui favorise la biodiversité (voir aussi l’article ici).

Les classifications courantes séparent les espaces en plusieurs classes, souvent cinq, adaptées aux objectifs d’entretien :

Classe 1 : les sites de prestige (entretien intensif)

Ces zones exigent un entretien quasi journalier, car leur rôle est avant tout esthétique et représente l’image de la collectivité. La tolérance à la flore spontanée (adventices) est nulle.

- Lieux concernés : esplanades de mairie, places de village, monuments aux morts, bâtiments historiques.

- Stratégie Zéro Phyto : le désherbage préventif est primordial, complété par des techniques curatives fréquentes respectueuses de l’environnement. La tonte est hebdomadaire, à une hauteur de 3 cm. L’utilisation de désherbage manuel ou thermique (gaz, eau chaude) est fréquente pour éradiquer les adventices au stade plantule, tout en préservant la faune auxiliaire présente dans le sol.

Classe 2 et 3 : les espaces intermédiaires (entretien contrôlé)

Voici le texte réécrit avec les mots demandés :

La nature y est contrôlée, mais l’apparence est plus souple. Ces zones incluent les parcs de détente et les liaisons piétonnes.

- Espaces concernés : parcs, aires de jeux, abords d’immeubles, liaisons piétonnes, terre-pleins centraux.

- Stratégie Zéro Phyto : la tolérance à la flore spontanée est ponctuelle ou gérée en fonction de l’usage. La tonte est réduite à 3-4 fois par mois à 5 cm (Classe 2) ou 2 fois par mois à 7 cm (Classe 3). Le paillage est utilisé au pied des arbustes et des arbres. L’entretien des arbustes est maîtrisé (taille annuelle ou ponctuelle), permettant à chaque jardin de trouver sa place dans l’environnement urbain.

Classe 4 et 5 : les espaces naturels (entretien extensif)

Ces zones, souvent de plus grande superficie, laissent la nature s’exprimer pleinement. Le rôle du gestionnaire est de garantir la sécurité et la fonctionnalité.

- Espaces concernés : coulées vertes, parcs rustiques, boisements, talus, prairies.

- Stratégie Zéro Phyto : aucun désherbage n’est requis (sauf occasionnellement sur les allées). Le fauchage est raisonné, souvent une seule fois par an (fauche tardive) avec export. Cette gestion favorise activement la biodiversité, permettant l’augmentation des plantes à fleurs comme les orchidées sauvages, fournissant le couvert nécessaire aux pollinisateurs et aux papillons ainsi qu’à l’ensemble de la faune locale.

——————————————————————————–

2. Gestion des espaces hautement contraints

Certains espaces posent des difficultés techniques particulières en raison de leur conception historique ou de leurs contraintes fonctionnelles, ce qui exige une adaptation spécifique.

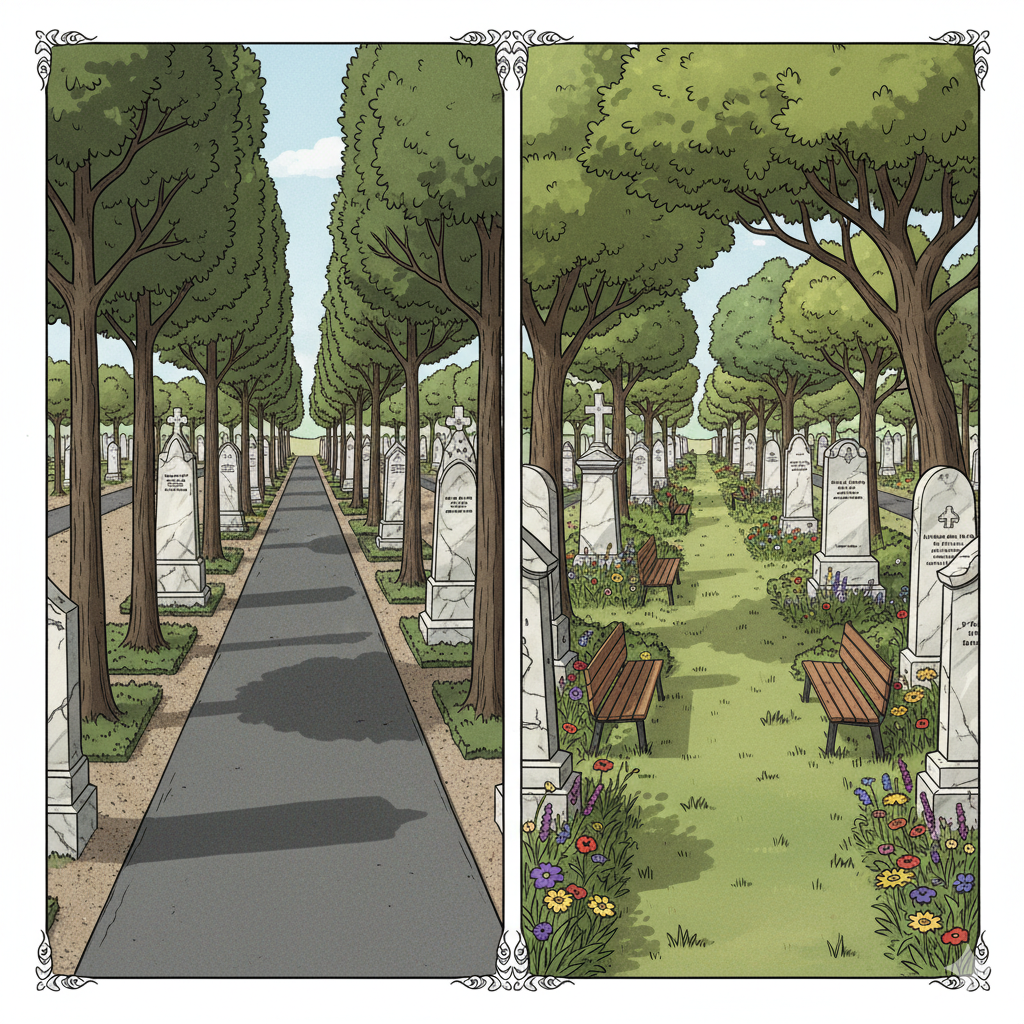

Les cimetières : minéralité et acceptation sociale

Le cimetière communal est un cas d’usage typique des difficultés du Zéro Phyto. Composés majoritairement de surfaces minérales (allées gravillonnées ou goudronnées, pierres tombales), ces lieux fragmentés et anguleux n’ont pas été conçus pour être gérés sans pesticide.

• Le défi : la flore spontanée est souvent perçue par les usagers comme un signe d’abandon. Le désherbage alternatif (manuel ou thermique) est coûteux en temps et en moyens.

• Solutions d’aménagement (conception différenciée) : pour les cimetières existants, la stratégie passe par la modification des revêtements et l’intégration de la végétation. Il est possible de végétaliser les inter-tombes avec des plantes couvre-sol adaptées et des solutions d’allées perméables et végétalisées (voir ici, les solutions cimetieres d’ECOVEGETAL) . Pour les nouveaux aménagements, la tendance s’oriente vers des cimetières-parcs, conçus comme des jardins publics avec des formes paysagères très libres et une nature intégrée.

Voirie et parkings : l’enjeu de la perméabilisatio

Les voies circulatoires, les trottoirs, les places et les ronds-points minéralisés sont des zones où la flore spontanée profite de l’accumulation de matière organique et des dégradations des revêtements.

- Solutions curatives : le désherbage thermique (eau chaude, vapeur, gaz) est une alternative durable, mais il nécessite une fréquence d’interventions plus élevée que les pesticides chimiques (une à deux fois par mois minimum, contre six mois d’efficacité pour les pesticides). La ville d’Angers utilise la technique « Waipunia » (eau chaude à 95-96 °C avec mousse de noix de coco biodégradable), plus respectueuse de la santé publique et de l’environnement. L’utilisation de balayeuses et de brosses rotatives est également courante.

- Solutions de conception : les architectes paysagistes et maîtres d’ouvrage doivent intégrer la gestion future dès la conception du projet dans une perspective durable.

◦ Limiter les points d’accroche : Supprimer les bordures saillantes, araser les surfaces pour favoriser l’écoulement des eaux, limiter les ruptures de revêtement.

◦ Revêtements Perméables : L’enherbement des surfaces sablées ou stabilisées n’est pas une alternative à l’entretien, mais une alternative au désherbage. Cela permet d’obtenir un couvert végétal dont la hauteur est maîtrisée par les passages réguliers des usagers, réduisant les coûts liés aux intrants chimiques tout en améliorant le cadre de vie.

◦ Espaces de stationnement : les parkings perméables (ECOVEGETAL GREEN ou ECOVEGETAL MOUSSES) offrent une double solution : infiltration des eaux pluviales (réduisant le ruissellement et la pollution) et réduction de l’entretien.

Infrastructures spécialisées : le cas aéroportuaire

Les gestionnaires d’aéroports doivent appliquer le Zéro Phyto tout en conciliant des objectifs fonctionnels stricts (sûreté, visibilité, risque animalier, FOD).

- Questionnement fonctionnel : il est impératif de questionner et différencier les objectifs pour chaque zone (côté ville vs. côté piste, accotements, zones sensibles).

- Stratégie côté « Piste » : les larges surfaces de prairies constituent un levier budgétaire. La stratégie principale est la fauche différenciée : réduction des fréquences et augmentation des hauteurs de coupe, sauf dans les zones sensibles (accotements de pistes et taxiways). Cette approche permet de gérer la présence de différentes espèces végétales et de contrôler la faune tout en limitant l’attractivité pour certaines espèces animales à risque.

- Conception et réaménagement : minimiser les contraintes physiques qui obligent à la finition manuelle (débroussailleuse). Créer des dalles de béton ou d’enrobé autour des balises lumineuses et des appareils sensibles (de sécurité ou météo) pour permettre le passage de machines de tonte larges (1,8 m) et éviter le recours aux finitions manuelles. Le coût d’une dalle en pied de balise peut atteindre 130 € HT/m².

——————————————————————————–

3. La conception différenciée : penser l’entretien en amont

Pour les maîtres d’ouvrage et les architectes paysagistes, le Zéro Phyto est une incitation à repenser la conception même des espaces. L’intégration des contraintes de gestion futures dès l’amont du projet est la « Conception Différenciée » (CD).

L’Impératif de la CD

Le manque d’anticipation des problématiques de gestion met en danger la pérennité de l’aménagement. Souvent, les espaces paysagers sont travaillés à la fin du projet et subissent les contraintes des autres concepteurs (voirie, réseaux).

- Palette Végétale et Paillage : Remplacer les plantes annuelles par des plantes vivaces adaptées aux conditions locales et privilégier les arbustes à port libre. L’usage de paillage (naturel, minéral, ou sous-produits comme les coques de noix ou noyaux d’olives) est essentiel pour inhiber la germination et réduire les besoins en arrosage. Il convient également de bien adapter le choix des arbres au contexte local pour améliorer leur développement.

- Gestion des Eaux : Intégrer des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales utilisant le végétal, comme les noues paysagères ou les pavés à joints engazonnés, qui contribuent à la filtration et à la biodiversité.

- Optimisation des Finitions : Les opérations de finition à la débroussailleuse peuvent représenter 40 % du temps d’entretien d’un espace enherbé. La CD vise à minimiser les contraintes physiques : éviter les petits espaces enherbés inaccessibles, privilégier les grandes largeurs de coupe pour les machines.

L’Évolution du fleurissement

La palette végétale évolue. La Ville de Haguenau a commencé à intégrer des vivaces et des graminées dès 2012, réduisant la quantité d’annuelles pour diminuer les coûts et le temps consacré au fleurissement. La réutilisation des plantes est également un gage d’économie et d’embellissement, permettant d’améliorer la qualité des aménagements. Par exemple, la plantation d’arbres d’alignement constitue une solution pérenne.

——————————————————————————–

4. Le facteur humain et l’acceptation sociale

Le changement de pratiques est un changement de culture territoriale. L’adhésion des agents et des citoyens est critique.

- Acceptation visuelle : La flore spontanée (« adventices ») est souvent perçue comme un signe d’abandon. Une communication proactive est nécessaire pour expliquer les raisons des changements. Haguenau a utilisé l’affichage (« prairie naturelle ») pour sensibiliser les usagers aux nouveaux paysages. La présence d’un couvert végétal dense et homogène est mieux acceptée que l’absence de flore ou une flore éparse.

- Rôle du jardinier : La transition valorise le rôle du jardinier, qui devient acteur de l’évolution du site et éducateur auprès du public, remplaçant la mission de désherbage chimique par une approche plus artistique et écologique. Le CNFPT propose des formations pour accompagner cette acquisition de compétences et adapter les pratiques professionnelles.

- Participation Citoyenne : Impliquer les habitants dans la co-construction ou la médiation des projets, notamment la végétalisation des pieds d’arbres ou le réaménagement de quartiers (comme la Journée Citoyenne menée à Haguenau). L’implication citoyenne augmente l’acceptation du projet et limite les incivilités. Par exemple, certaines communes organisent des ateliers participatifs.

Le Zéro Phyto, soutenu par la Gestion Différenciée et la Conception Différenciée, transforme les villes. Il remplace le contrôle chimique par l’intelligence écologique, garantissant un cadre de vie sain et pérenne. (voir aussi cet article sur la gestion durable des espaces publics).